人类的许多发明创造,往往是大自然启发诱导的结果,酒的出现也是这样。它经历了从天然成酒到人工制酒的过程。果实作酒无需人为参与便可自然成酒,谷物的贮藏不当使其生芽发霉后渐而成酒。它们成酒的条件都由大自然提供,经时间作用而完成。

酒的美好香醇诱惑着人类的好奇与欲望,于是先人们开始努力探索制酒的方法。后随酿酒、制曲技术的进步发展,夏商时期的酿酒业已初具规模,饮酒之风日益兴盛,终致殷商以酒而亡国。

周人借鉴商亡教训,颁布《酒诰》以戒酒,但仍不能阻止周人爱酒。为了维护统治秩序和约束民众的言行,周人制定了严格的饮酒礼仪。这都对春秋战国时期的酒业发展与社会饮、用酒产生着重要影响。

一、史前时代酒的起源

关于中国古酒起源问题较早的传说有猿猴造酒说。史前时代,猿猴群居于深山密林之中,善采百花野果,并将其聚积于洞穴石洼处,在时间的流逝中,野果逐渐腐烂,且其中所含有的酵母等成分便会自动进行发酵工作,最终成酒。野果作为猿猴生活中主要的食物,其可以发酵成酒的现象被猿猴发现也是非常有可能的。

关于中国最早人工制酒的传说是黄帝造酒说。《黄帝内经》载“上古圣人作汤液醪醴为而不用”,这说明在黄帝时期人类已知晓谷物酒的制作方法。然而,古人习惯把某些重要的发明都附着在一位著名的人物身上,借以强调这项发明的权威性和神圣意义。

迄今为止,我们虽还尚未发现夏朝及其以前关于酒的文字记载,但近年来考古学家不断证实着在原始社会时期我国就已经出现了人工酿酒。1979年,在山东营县陵阳河大汶口文化晚期墓葬“M17”中出土了一组成套的酿酒器具,即大口尊、沥酒漏缸、接酒盆、盛酒瓮等实物。

这组器具正好反映出石器时代中国谷物酿酒的工艺流程:发酵-滤酒-接酒-贮酒。其中,某些器具外壁上刻画有图案。王树明先生根据该图案的形象及其陶缸在墓葬中的放置部位、组合关系判断,这很有可能是陵阳河先民在酿酒时刻画的沥酒图。大汶口文化晚期的酿酒活动需要经过滤阶段,说明当时酿酒技术已达到相当高的水平。

2004年,在河南舞阳县贾湖遗址中,对其陶器残留的沉淀物进行化验分析后,发现其含有酒类挥发后的酒石酸(即酒精的沉淀物),进而论定,这些陶器曾经盛放过以稻米、蜂蜜和水果为原料混合发酵而成的酒饮料。这将人工制酒的时间推进到九千年前。

2018年,辽宁朝阳市德辅博物馆送检熊陶尊内残留物检测报告结果,首次证明红山文化时期已经能够生产水果酒,同时也证明了我国辽西地区古代自然资源中有多种水果能够用于制酒。这也说明在红山文化时期酒就已经出现。

二、夏商周时期酒的初步发展

仪狄造酒是我国目前有关酿酒起源的较早文字材料之一,且见于诸多文献典籍中,据专家考证,仪狄为女性,夏禹时代的人,因发明醪酒而被后人奉为酒祖。醪是一种酒液与酒糟相混合的浊甜酒,其性温软,酒味甜淡,醪糟儿洁白细腻,稠状的糟糊可作主食,上面的清亮汁液颇近于酒,相当于现在的甜酒或甜酒酿。

其实,仪狄酿制的酒醪可能属于天然谷物酒,谷米受潮发芽生霉,由微生物作用而引起糖化和酒化。酿制这种酒,毋需太复杂的技巧,这符合夏初生产力水平的实际。因过于美味,禹预感其将会误国便下令禁止。

无独有偶,夏代另一酿酒高手当是少康。少康作秫酒而闻名,秫酒即是用粘性的粟或稷(高粱)酿造而成。后世据此常将酒的发明归功于二人,其实这种说法有失偏颇。仪狄、杜康所处的时代与谷物酒发明的时间相隔数千年之久,两者间存在着巨大时间差。

可能是他们善酿美酒,借鉴前人的经验而有所创新,发展了酿酒技术,提高了酒的质量,从而酿造出更加上乘的美酒,丰富了酒的种类。夏代时期,酿酒作坊可能已经出现。河南偃师二里头遗址及山西夏县东下冯遗址均发现有不少大口尊。

夏代的酒主要有“甘”“浊”之分。“甘”重在强调酒味,有甜性。“浊”主要指酒液形态,偏浑浊。《尚书·夏书·五子之歌》言太康“甘酒嗜音,峻宇雕墙”,这说明夏人喜欢带有甜味的酒。当时,人们还未掌握曲蘖分离制酒技术。

在酿酒过程中,酒的糖化度高,酒化度低,以致酒液含糖量较高,酒味偏甜。《墨子·非乐上》谓夏启“湛浊于酒”,夏桀更是因酒浊而杀人。夏人制酒,曲少蘖多,发酵期短,简易速成,未有过滤,汁滓相将,酒液浑浊,这将影响酒的质量和口感。

从“甘”“浊”二字中透视夏人的酿酒活动,我们可以发现,受社会生产力的制约,这时的酿酒工艺还处于向较高层次缓慢推进阶段中的起步阶段,仍未能摆脱酒浊的束缚,但这不影响夏人对酒喜爱。当然,酗酒的负面影响也在这个时期表现出来,统治者沉迷饮酒作乐以致失德乱政进而影响到国家的正常治理,最典型的例子莫过于夏桀。

商朝时期,农业生产工具的进步,促进了粮食产量的增加,这在一定程度上推动了酿酒业的发展。同时,手工业(如制陶业)的发展,为其提供了更优质多样的酿酒器具。

再则,祭祀宴飨用酒与贵族平民饮酒风气的推波助澜,为其奠定了牢固的社会基础。因此,在以前酿酒经验的基础上,商代酿酒业迅速发展开来,主要表现在酿酒原料充足、酒类增加、酿酒技艺提高、商人嗜酒等方面。

商代的酒多是用黍酿造而成。黍为当时主要的粮食作物,卜辞中多有“黍受年”的占卜记载,这说明黍的种植量很大,其收获年成颇受重视,而其性粘味甜的特性极适合用以酿酒。由于酿酒方法不同或配料有别,同是以黍制酒,商人却能够酿造出品种多样的酒。

通常以黍、稻为原料,采用酒曲发酵酿制而成的,则称为“酒”。用黍(或加入郁金香草汁)酿制而成的香酒,则称为“鬯”,其中秬鬯是用黑黍酿造的,不和以郁金香草汁的酒;而鬱鬯是用秬鬯加入郁金香草汁调和而成的酒。

以黍为原料,加蘖酿制而成的甜酒,称为“醴”,其口味淡薄,一宿而成。酒、鬯、醴虽然同属酒类,但是档次不同,满足着商代不同阶层、不同场合饮用的需要。

商代的酒不但品类有所增加,而且酿造技艺也取得了重大突破,即曲、蘖的分离。曲,酒母也,它是用发霉的谷物制作而成,其中含有成酒所需的糖化酶和酒化酶。蘖是指生芽的谷物。用曲酿酒可以同时产生糖化和酒化的作用,而用蘖酿酒仅能产生糖化作用,所以两者所制之酒浓度(酒度和糖度)不一。

经过不断地观察实践,商人发现蒸煮过的谷物更易生霉成曲,这是中国人工制曲技术的新突破。人工制曲技术的发明,改变了过去仅糖化的单边发酵制酒的历史,开启了边糖化边酒化的复式发酵制酒的新时期,为我国独特于世界的酿酒方法--酒曲法和固体发酵法奠定了基础。

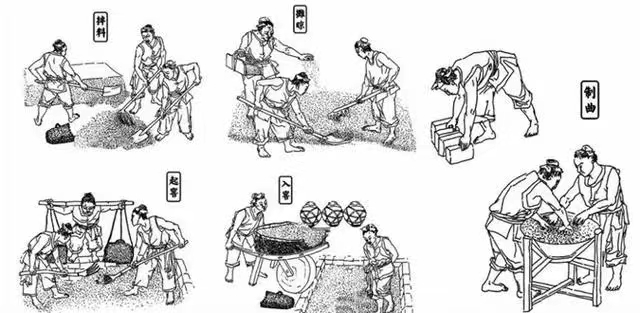

人工曲蘖的出现和酿酒技艺的提高,使得商代的酿酒作坊已形成一定规模,且分布范围广阔,不仅有属都城王室的,还有属各地贵族的,最具代表性的当是河北藁城台西商代中期遗址中发现的一处占地约五十平方米的酿酒作坊。

坊内摆放有较多的陶器,其中以瓮和大口尊最多,还有罍、尊、壶、豆、将军盔、漏斗等,这些陶器应该是当时酿酒活动中所使用的制酒与贮酒器具。陶瓮可能是曲蘖发酵制酒的容器,罍、尊、壶、豆可能是用于储酒和品酒,将军盔可能是用于蒸煮酿酒原料,漏斗应是灌装酒的工具。

同时,在出土的陶瓮中尚残留有桃仁、李核、枣核等果仁(核),这些应是酿制果酒的原料,说明商代已能够人为的酿制桃类、枣类等果酒。更重要的是,陶瓮内还发现有重达8.5公斤的白色沉淀物,经鉴定,此为人工制作的酵母,这也是商代人工制曲强有力的证明。

殷人嗜酒,其饮酒之风远盛于夏代,以致因酒而亡国。《尚书》载殷邦被神灵怒降灾祸,其因在于国人沉迷饮酒。《史记》载商纣嗜饮,以酒为池,用肉作林,男女相裸,游戏其间,日夜不止。纣王好酒,放纵淫乐,严重背离了常法,影响了帝王的威仪。

这种酗酒失态乱德败政的现象不止在商代最高统治者身上出现,贵族统治阶层的酗酒程度不次于商王,商人酗酒的风气不仅仅弥漫于特权阶层,平民阶层也深染好酒之风。

从陶制酒器随葬品在殷墟平民墓葬中随处可见能够证明这点,据1969—1977年殷墟西区墓地发掘材料来看,在总数939座墓葬内,其中508座墓中出现有陶爵和陶觚类的陶制酒器,这说明殷商平民阶层嗜酒的情况非常普遍。

鉴于殷商因酒而亡国的教训,周代统治者特颁酒令以劝民戒酒。《尚书·周书·酒诰》详细阐述了周王令臣民勿嗜饮的原因。殷商统治者沉迷于酒,过度享乐,罔顾天命,不理民怨,酗酒腥气上至神明,使天厌恶之,遂降灾祸以惩罚。

戒酒是上帝的旨意。文王之教,不湎于酒,故周能克商,因而,周王强制推行酒政,用严厉手段来惩罚酗酒之人。臣民不要经常饮酒,祭祀时方可饮酒,但不能酒醉;私自群聚饮酒者,捕至周京以杀之。

由此,我们可以看出周初统治者对饮酒问题有着清楚地认识,甚至把酗酒误事的危害与国家政治的稳定相联系。在这种观念的引导之下,周朝的酿酒行业与饮酒活动大部分的纳入到了国家管辖范围之内,以便控制酿酒规模,加强酒业管理。

同时,周人还制订了一套完整且严格的饮酒礼仪制度,以约束人们的饮酒生活,维护社会秩序。尽管有制度和礼仪的约束,但是周人对酒的需求并未有所减少。西周末年,贵族统治者无视禁酒政令,大肆酗酒。失仪纵酒的现象,在当时贵族间经常发生,非常普遍。此外,在祭祀、待客、送别等活动中,周人也都会用酒来表达感情。

三、总结

从天然成酒到人工制酒的发展,其过程并非一蹴而就,而是我们历代祖先用智慧与汗水努力的结果。因而,在夏商周时期酿酒业的发展十分迅速且日益成熟,由谷物天然酒进入到人工培殖曲蘖发酵造酒的新阶段。

酒的种类不断增多,酿酒作坊遍布各地,生产规模逐步完善,可以为上层社会乃至中等阶层的民众提供充足的日常消费用酒。上之所好,下之所效,饮酒风气亦浸染着下层社会民众,其随葬酒器到处可见。

周人更是把酒的使用提升到礼仪的层面,强化了酒礼的文化内涵。商周时期的酿酒模式以及饮酒风习深刻影响着春秋战国时期的酒事活动,使其在中国酒文化的进程中留下了清晰的传承脉络。